もくじ

ICカードをスマホと一緒に入れるとは?利点と危険性

スマホとICカード、一緒に持ち歩くのは便利だけど、ちょっと心配…そんな風に思っていませんか?

毎日使うスマホとICカードを一緒に持ち歩く方法を探している方も多いのではないでしょうか。

今回は、スマホとICカードを一緒に持ち歩くことには、利便性とリスクの両面があることをご紹介します。

利便性とリスク、そして安全に一緒に持ち歩くための具体的な方法や代替手段を分かりやすくご説明します。

ICカードの故障を防ぎ、快適なモバイルライフを送るためのヒントがきっと見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んで、最適な方法を見つけてくださいね。

スマホとICカード一緒に入れる利便性とリスク

常に持ち運べる利便性

スマホとICカードを一緒に持ち歩く最大のメリットは、何と言ってもその利便性です。

財布やパスケースを持ち歩く必要がなくなり、身軽に外出できます。

必要な時にすぐにICカードを取り出せるため、改札を通過したり、電子マネー決済をしたりする際にスムーズな動作が可能です。

特に、デジタルネイティブ世代にとって、スマホは常に手元にあり、生活に欠かせないツールです。

そのため、スマホとICカードの一体化は、日常の行動をより効率的にする上で大きなメリットとなります。

バッグやポケットを整理する手間も省け、忘れ物をする心配も減らせるでしょう。

磁気や電磁波によるリスク

一方で、スマホとICカードを一緒に持ち歩くことにはリスクも伴います。

最大の懸念点は、スマホから発生する磁気や電磁波によるICカードの故障です。

特に手帳型ケースを使用している場合、ケースのマグネットやスマホ本体の磁気がICカードに直接影響を与える可能性があります。

また、スマホのNFC機能(近距離無線通信)も、ICカードの動作に干渉することがあります。

これらの影響により、ICカードのデータが破損したり、読み取りエラーが発生したりする可能性があるのです。

長期間、スマホとICカードを密着させていると、リスクがより高まります。

ICカードとスマホ一緒に入れる際の具体的なリスク

手帳型ケースのマグネットによる影響

手帳型ケースは、多くの場合、マグネットを使用して開閉します。

このマグネットの磁力は、ICカードに悪影響を与える可能性があります。

特に、磁気ストライプ式クレジットカードや、磁気記録方式のICカードは、マグネットの影響を受けやすく、データが消去される可能性があります。

非接触型ICカードであっても、強い磁気の影響を受けると、一時的に機能しなくなる場合があります。

ケースのマグネットの強さや、ICカードとの接触時間によって、影響の度合いは異なります。

スマホ本体からの磁気の影響

スマホ本体自体からも、微弱ながら磁気が発生しています。

これは、スマホ内部のモーターやスピーカーなどに使われている磁石が原因です。

この磁気は、マグネットほど強力ではありませんが、長期間にわたってICカードに影響を与え続けることで、故障の原因となる可能性があります。

特に、スマホを長時間使用したり、充電中にICカードを近づけたりしていると、リスクが高まります。

非接触型ICカードでも起こる可能性

非接触型ICカードは、磁気ではなく電磁波を使ってデータを読み書きするため、磁気の影響を受けにくいとされています。

しかし、強い電磁波や磁気の影響を受けると、正常に動作しなくなる可能性はゼロではありません。

特に、複数のICカードをまとめて収納したり、スマホとICカードが密着した状態で長時間放置したりすると、エラーが発生するリスクが高まります。

接触型ICカードの危険性

接触型ICカードは、カードリーダーに挿入して使用するタイプで、磁気ストライプにデータが記録されています。

そのため、マグネットや電磁波の影響を非常に受けやすく、データの破損や故障のリスクが非常に高まります。

接触型ICカードは、スマホケースに収納しない方が安全です。

ICカードとスマホを安全に一緒に入れるための対策

磁気エラー防止シートの活用方法

ICカードの磁気エラーを防ぐための最も手軽な方法は、磁気エラー防止シートを使用することです。

このシートは、ICカードとスマホの間に挟むことで、磁気や電磁波の影響を軽減する効果があります。

100円ショップでも購入できる手軽さも魅力です。

ただし、シートの厚さによっては、ICカードの読み取りに影響が出る場合がありますので、適切な厚さのものを選ぶことが重要です。

マグネット不使用ケースの選択

手帳型ケースを使用する場合は、マグネットを使用していないタイプを選ぶことが重要です。

マグネットを使用していないケースは、ボタンや留め具で開閉するタイプが多いです。

これらのケースは、ICカードへの磁気の影響を最小限に抑えることができます。

購入する際には、必ず商品の説明を確認し、マグネットの使用有無を確認しましょう。

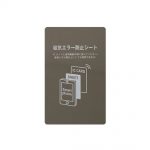

カード収納スペースの確認と適切な収納方法

スマホケースにICカードを収納する際は、カード収納スペースのサイズや構造を確認することが重要です。

ICカードがぴったりと収納できるスペースであれば、スマホ本体やケースとの密着を防ぐことができます。

また、複数のカードを収納する場合は、カード同士が重ならないように収納しましょう。

カードの配置によって、磁気や電磁波の影響が変化する可能性があります。

スマホとICカードの距離を保つ工夫

スマホとICカードの間に、ある程度の距離を保つ工夫をすることも重要です。

例えば、ICカードをケースのポケットではなく、スマホケースの外側のポケットに収納したり、スマホケースとICカードの間に薄い布などを挟んだりすることで、磁気や電磁波の影響を軽減することができます。

わずかな工夫で、リスクを低減できる場合があります。

ICカードとスマホを一緒に持ち歩く際の代替手段

デジタルICカードへの移行方法

スマホとICカードを一緒に持ち歩くリスクを完全に回避したい場合は、デジタルICカードへの移行を検討してみましょう。

Apple PayやGoogle Payなどのサービスを利用することで、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードをスマホに登録できます。

デジタルICカードであれば、物理的なカードを携帯する必要がないため、磁気や電磁波の影響を受ける心配がありません。

ただし、対応機種やサービス内容をよく確認する必要があります。

パスケースや別途ケースの使用

デジタルICカードへの移行が難しい場合でも、パスケースや別途ケースを使用することで、ICカードをスマホから離して持ち運ぶことができます。

パスケースは、ICカードを収納するだけでなく、複数のカードをまとめて管理できるため、非常に便利です。

また、別途ケースを使用することで、スマホケースへのICカードの収納を避けることができます。

これにより、磁気や電磁波によるリスクを軽減できます。

まとめ

スマホとICカードを一緒に持ち歩くことは、利便性が高い反面、磁気や電磁波によるリスクも存在します。

リスクを軽減するためには、磁気エラー防止シートの使用、マグネット不使用ケースの選択、適切な収納方法、スマホとICカードの距離を保つ工夫などが有効です。

また、デジタルICカードへの移行やパスケースの使用も、安全に持ち歩くための有効な手段です。

これらの情報をもとに、自身の状況に合わせた最適な方法を選択し、快適で安全なモバイルライフを送ることをお勧めします。

ICカードの種類やスマホケースの種類、使用状況などを考慮し、適切な対策を講じることで、安心してスマホとICカードを一緒に持ち歩くことができるでしょう。

この記事が、モバイルライフの向上に役立つことを願っています。